「音声入力を使ってみたけど、全然思った通りに認識してくれない…」「何度同じことを言っても、違う文字になってしまう」

そんな経験はありませんか?僕も音声入力を使い始めた頃は、本当に苦労しました。普通に話しているつもりなのに、なぜか上手く認識されない。最初は「自分の話し方が悪いのかな?」と不安になったものです。

実は僕、元々発音が苦手で、人との会話でも聞き返されることが多かったんです。

だから、音声入力にも少し苦手意識を持っていました。

でも実は、音声入力には「認識されやすい話し方」と「認識されにくい話し方」があるんです。人間相手なら問題なく通じる話し方でも、音声認識システムにとっては聞き取りにくい場合があります。

今日は、僕が試行錯誤して見つけた「音声入力の認識率を上げる話し方のコツ」と、「やってしまいがちなNG例」をお話しします。少しのコツを覚えるだけで、認識率は格段に上がりますよ。

音声入力を試してみたい方は、こちらの記事で基本の使い方や設定方法を解説しています。

この記事でわかること

- 音声認識率を劇的に上げる話し方の5つのコツ

- やってしまいがちなNG話し方パターン

- 発音が難しい言葉の上手な伝え方

- 方言や訛りがある場合の対処法

- 認識率アップのための環境づくり

- 「それでも認識されない時」の最終手段

結論|話し方を変えるだけで、音声入力の認識率は劇的にアップ

結論から言うと、音声入力の認識率は話し方を少し変えるだけで大幅に改善できます。特に重要なのは「速度」「発音」「間の取り方」の3つです。

僕の経験では、これらのコツを意識するだけで認識率が70%から95%以上に向上しました。もちろん個人差はありますが、「ちょっとしたコツ」を覚えるだけで、音声入力がぐっと使いやすくなるはずです。

完璧を目指す必要はありません。

「大体認識されればOK」くらいの気持ちで、まずは基本的なコツから試してみましょう。

【劇的に変わる】音声認識率を上げる5つの話し方のコツ

音声入力の認識精度を上げるには、実はちょっとした話し方のコツがあります。

ここでは、僕が最も重要だと考える「速度」「発音」「間」の3つのポイントを中心に、今日からすぐに試せる5つのコツを具体的に解説していきます。

コツ1:「いつもの8割の速度」でゆっくり話す

これが一番重要なポイントです。普段人と話すスピードだと、音声認識には早すぎることがほとんどです。

良い例: 「きょ・う・の・てん・き・は・は・れ・で・す」

NG例: 「きょうのてんきははれです」(一息で早口)

最初は違和感があるかもしれませんが、慣れてくると自然にゆっくり話せるようになります。特に重要な文章を入力する時は、意識的にスピードを落としてみてください。

コツ2:一文字一文字はっきりと発音する

普段の会話では省略している音や、曖昧に発音している音も、音声入力ではしっかりと発音することが大切です。

良い例:

「ありがとうございます」→「あ・り・が・と・う・ご・ざ・い・ま・す」

「よろしくお願いします」→「よ・ろ・し・く・お・ね・が・い・し・ま・す」

NG例:

「ありがとございます」(「う」を省略)

「よろしくお願いします」(早口で不明瞭)

特に語尾の「す」「た」「だ」などは省略しがちですが、最後までしっかり発音しましょう。

コツ3:適切な「間」を意識する

音声認識システムは、無音時間で文章の区切りを判断します。適切なタイミングで間を開けることで、認識精度が向上します。

良い例: 「今日は良い天気ですね(0.5秒間) てん (0.5秒間) 散歩に行きましょう」

NG例: 「今日は良い天気ですねてん散歩に行きましょう」(間がない)

句読点を入れる時は、前後に少し間を開けるのがコツです。また、長い文章の場合は、意味の区切りで少し間を開けると認識されやすくなります。

コツ4:「標準語」を意識して話す

音声認識システムは標準語をベースに学習されているため、方言や訛りがあると認識率が下がることがあります。

良い例:

「そうですね」

「ありがとうございます」

「おつかれさまです」

NG例(関西弁の場合):

「そやな」→「そうですね」

「おおきに」→「ありがとうございます」

「おつかれさん」→「おつかれさまです」

普段の話し方を完全に変える必要はありませんが、音声入力の時だけは意識的に標準語で話してみてください。

コツ5:口とスマホの距離を一定に保つ

マイクとの距離が変わると、音量や音質が変わってしまい、認識精度に影響します。

適切な距離: 口とスマホの距離を20~30cm程度に保つ

NG例:

近すぎる(10cm以下)→息づかいやノイズを拾ってしまう

遠すぎる(50cm以上)→音声が小さくなり認識されにくい

スマホを手に持つ場合は、自然な位置で固定するように意識しましょう。

「それ、やめて!」認識率を下げるNG話し方パターン

実際によくある「認識されにくい話し方」をご紹介します。心当たりがある方は、ぜひ改善してみてください。

NG1:「えーと」「あのー」を多用する

NG例: 「えーと、今日の予定は、あのー、午後から会議で、えーと…」

改善策: 話す内容を事前に整理してから音声入力を開始する

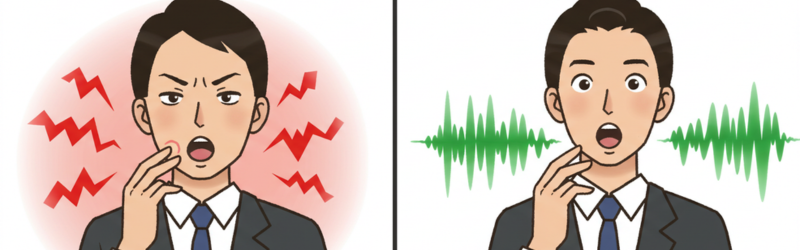

NG2:感情的になって話す

NG例: 「もう!なんで認識してくれないの!?」(イライラした調子)

改善策: 落ち着いて、平常心で話す

NG3:マスクをしたまま話す

NG例: マスクをしたまま音声入力(音声がこもる)

改善策: 可能な限りマスクを外す、または人がいない場所で使用する

NG4:ながら作業で話す

NG例: お茶を飲みながら、歩きながら、他のことをしながら話す

改善策: 音声入力の時は、それに集中する

「読みづらい言葉」や「方言」を正確に伝えるコツ

どうしても認識されにくい言葉ってありますよね。そんな時の対処法をお伝えします。

同音異義語の場合

問題のある例: 「こうじょう」(工場?向上?口上?)

解決策:

- 「せいぞう工場」(製造を付ける)

- 「スキル向上」(スキルを付ける)

- 文脈を加えて区別する

固有名詞の場合

問題のある例: 「田中さん」「佐藤課長」などの人名

解決策:

- 「営業の田中さん」のように説明を加える

- よく使う名前は個人辞書に登録する

- 最悪の場合は手で修正する

専門用語の場合

問題のある例: 「API」「WordPress」「UI/UX」などの専門用語

解決策:

- アルファベットは「エー・ピー・アイ」のように一文字ずつ話す

- カタカナ語は区切って「ワード・プレス」

- 個人辞書に登録する

方言や訛りがある場合の対処法

「標準語で話すのは難しい」という方も多いと思います。

ちなみに僕もイントネーションがメインですが方言出ています。そんな方へのアドバイスです。

段階的に標準語に近づける

いきなり完璧な標準語を話す必要はありません。少しずつ標準語に近づけていけば大丈夫です。

ステップ1: 語尾だけ標準語にする

- 「そやな」→「そやです」→「そうです」

ステップ2: よく使う言葉から変える

- 挨拶や基本的な言葉から始める

ステップ3: 徐々に全体を標準語に

- 慣れてきたら文章全体を意識する

認識されやすい方言もある

すべての方言が認識されないわけではありません。比較的認識されやすい方言もあります。

認識されやすい:

- 関西弁の一部(「ありがとう」「おつかれさま」など)

- 東北弁の比較的標準語に近いもの

認識されにくい:

- 語尾変化が大きい方言

- 標準語と大きく異なる表現

認識率アップのために整えたい「3つの環境づくり」

話し方以外にも、環境を整えることで認識率は向上します。

特に自分の声だけが聞こえるという環境は認識率がすごくアップします。

音響環境を整える

良い環境:

- 静かな部屋

- エアコンなどの機械音が少ない

- 反響の少ない場所

悪い環境:

- テレビや音楽がかかっている

- 外の交通音が大きい

- お風呂場など反響の多い場所

ネット環境を整える

音声認識はクラウド処理のため、ネット環境も重要です。

推奨環境:

- 安定したWiFi環境

- 通信速度が十分にある

- 電波状況が良い場所

体調・時間帯も考慮

認識率が良い時:

- 体調が良い時

- 疲れていない時

- 朝や午前中(声の調子が良い)

認識率が悪い時:

- 風邪をひいている時

- 疲れている時

- 夜遅い時間(声がかすれる)

それでも認識されない時に試したい4つの最終手段

どんなに頑張っても認識されない言葉や文章ってありますよね。そんな時の対処法をお伝えします。

1. 別の表現に言い換える

例: 「いたします」が認識されない →「やります」「します」に言い換える

2. 単語レベルで区切って入力

例: 「お世話になっております」を一度に言うのではなく →「お世話に」「なって」「おります」と分けて入力

3. 個人辞書を活用

よく使う言葉で認識されないものは、個人辞書に登録しましょう。

登録方法: 設定→システム→言語と入力→画面キーボード→Gboard→辞書→個人辞書

4. 音声入力と手入力のハイブリッド

完璧を求めず、音声入力で大まかに入力してから手で修正する方法が一番効率的です。

僕は「せっかく音声入力しているから」と意固地になって音声入力を続けていましたが、手入力を厭わなくなってとても楽になりました!

まとめ|完璧を求めず、コツを覚えて楽しく使おう

音声入力の認識率を上げるコツをまとめると

これらを意識するだけで、認識率は大幅に改善されるはずです。

そして何より大切なのは「完璧を求めすぎないこと」。100%完璧な認識を求めるのではなく、「大体合ってればOK、後で手直しすればいい」くらいの気持ちで使うのが長続きのコツです。

最初は慣れないかもしれませんが、コツを覚えれば音声入力は本当に便利な機能です。一緒に、音声入力を上手に活用していきましょう!

音声入力の基本的な使いかたと設定方法については以下の記事をご覧ください。